談到HTTP版本,通常會有這樣的想法。

“反正網路上都是HTTP,不是嗎?1.1和2有什麼不同呢?”

“只要用新版本的HTTP/2不就行了嗎?”

總結來說:

-

HTTP/1.1和HTTP/2的差異不在於是“完全不同的協議”,而是如何更有效率地傳送相同的HTTP語意(方法/標頭/狀態碼等)。

-

在實際服務中,通常不是“要選擇其中一個”,而是伺服器同時支持兩者,客戶端選擇其中一個的結構。

接下來我會從開發者的角度整理出重點。

1. HTTP/1.1簡單總結

1) 文本基礎協議

HTTP/1.1是我們常見的這種請求/響應格式。

GET /index.html HTTP/1.1

Host: example.com

Connection: keep-alive

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/html

Content-Length: 1234

<html>...</html>

-

因為是可讀的文本,所以調試非常方便。

-

使用

curl、telnet、nc等工具也能輕易理解其結構。

2) 持久連接 + 管道化

HTTP/1.0的一個主要問題是每次請求都需要重新建立TCP連接,而

在HTTP/1.1中,基本上是持久連接(keep-alive),讓多個請求可以在同一連接上依次發送。

同時也有一項功能是HTTP管道化(pipelining):

-

不等待響應連續發送請求

-

按順序接收響應。

不過在實際瀏覽器中幾乎不使用,

因為仍然存在“必須按順序處理的結構”,所以性能問題依然存在。

3) HOL(Head-of-Line)阻塞問題

HTTP/1.1的一個典型瓶頸就是HOL(Head-of-Line)阻塞。

-

因為只能在一個連接中按順序處理請求,

-

如果最前面的請求變慢,後面的請求都必須一起等待。

-

因此,瀏覽器通常會在一個域名(origin)下打開多個TCP連接(例如最多6個)來減輕這個問題。

總結來說:

HTTP/1.1是“通過創建多個管道來減少瓶頸”的方式。

(多個TCP連接)

2. HTTP/2有什麼不同?

HTTP/2的目標非常明確。

-

減少延遲(latency)

-

更有效地使用網絡資源

提煉出關鍵詞:

-

二進制幀(Binary Framing)

-

基於流的多路復用(Multiplexing)

-

標頭壓縮(HPACK)

-

(原本) 伺服器推送(Server Push) – 事實上在瀏覽器中已經死亡

2-1. 文本 → 二進制幀

HTTP/1.1是逐行文本解析,而在HTTP/2中,所有的內容都被切割成幀(frame)這種二進制塊來傳送。

-

標頭使用HEADERS幀

-

主體使用DATA幀

-

這些幀屬於特定的流ID。

雖然開發者幾乎不會直接處理幀,

但這使得多路復用、標頭壓縮、優先級等功能得以實現。

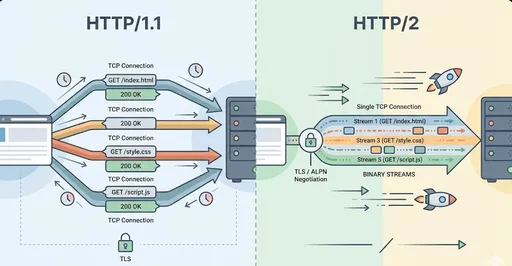

2-2. 多路復用(Multiplexing)

這是最明顯的不同。

-

HTTP/1.1: 在一個TCP連接中依次處理請求-響應

-

HTTP/2: 在一個TCP連接中同時發送多個流

也就是說,

“不需要打開多個TCP連接,

而是在一個連接內將請求和響應合併同時發送。”

這樣的話:

-

當一個HTML頁面需要載入數十至數百個資源時,

-

可以保持一個連接同時載入資源,因此

-

在移動環境或高RTT環境下尤其獲益良多。

不過,在TCP層面仍然存有HOL阻塞,這一部分在HTTP/3(QUIC)中得到了更好的改進。

2-3. 標頭壓縮(HPACK)

HTTP請求/響應標頭中存在許多重複的內容。

-

Cookie、User-Agent、Accept-*等 -

每次請求可能需要消耗數百KB

HTTP/2使用HPACK的標頭壓縮技術

來減少這些標頭之間的重複。

-

經常使用的標頭會註冊到表中,並以短索引發送

-

僅有效編碼與前一請求不同的部分

這使得在請求頻繁的SPA / 資源豐富的頁面上獲益良多。

2-4. 伺服器推送(Server Push)事實上已經死亡

在HTTP/2初期,預先向客戶端推送CSS/JS等功能的伺服器推送(Server Push)曾被視為一大優勢,但在實際應用中:

-

實現難度較高,

-

快取/重複資源問題,

-

實際性能提升微乎其微,甚至惡化的案例

因此,Chrome/Chromium系列在2022年後默認禁用(Chrome for Developers)

Firefox也計劃在2024年左右刪除支持,在瀏覽器生態中幾乎已經結束該功能。

所以現在提到HTTP/2時,可以將伺服器推送視為“歷史功能”。

3. HTTPS、ALPN,以及“h2 vs http/1.1的選擇”

在實際服務中“用HTTP/1.1還是HTTP/2?”

客戶端和伺服器在TLS握手過程中會自動協商。

這項工作由ALPN(應用層協議協商)這個TLS擴展負責。

-

客戶端:“我既支持

h2也支持http/1.1” -

伺服器:“那我們用

h2吧”(或“我只支持http/1.1”)

Apache示例設定:

Protocols h2 http/1.1

這樣設置後:

-

支持HTTP/2的最新瀏覽器會自動使用HTTP/2(h2)

-

舊客戶端則會自動使用HTTP/1.1進行通信

大多數主要瀏覽器已經很好地支持HTTP/2,

相當多的網站也已經啟用HTTP/2。

4. “在什麼情況下分別使用?” – 開發視角總結

其核心問題將根據案例進行說明。

4-1. 一般網絡服務(面向瀏覽器)

接近正確的策略:

“默認開啟HTTPS + HTTP/2,

HTTP/1.1則作為回退就可以了。”

-

大多數網絡伺服器(Nginx、Apache、Envoy等)和CDN,只需打開HTTP/2支持選項便能自動協商。

-

在應用層幾乎沒有必要直接分開“這個請求用1.1,那個用2”。

也就是說,如果是新服務,應將‘啟用HTTP/2的HTTPS’視為默認值。

4-2. 內部API / 微服務通信

這裡有更多選擇。

-

如果已經從REST + HTTP/1.1運行良好,

則無需特別重寫為HTTP/2。 -

不過,

-

若在同一服務之間發送大量短請求

-

或者使用基於HTTP/2的gRPC協議,那麼

→ 使用HTTP/2會更自然。

-

也就是說,

-

“舊的遺留REST API” → 保持使用1.1 + 需要時在代理/負載均衡器處終止HTTP/2

-

“新導入gRPC,高頻微服務調用” → 積極利用HTTP/2

4-3. 調試、日誌、遺留環境

HTTP/1.1在某些情況下仍然有其價值。

-

由於是基於文本,在tcpdump、Wireshark中很容易查看內容

-

老舊的代理/防火牆/客戶端可能不支持HTTP/2

-

在一些簡單內部工具、測試伺服器中,使用HTTP/2並不必要

實際上在很多環境中:

-

外部(瀏覽器)↔ 前端代理(CDN/負載均衡器) : HTTP/2

-

代理 ↔ 後端服務 : HTTP/1.1

往往出現結構混合的情況。

5. 對於“是否只能使用HTTP/2?”的現實回答

理論上:

“如果是新建的公開網絡服務,可以考慮以HTTP/2作為默認。”

是有道理的。

但在實務中:

-

完全消除HTTP/1.1是困難的

-

老舊客戶端或特殊環境仍然只能使用1.1

-

在調試/工具/內部系統等情況下,1.1更為方便

-

-

從伺服器的角度來看“支持兩者”是較為普遍的

-

在網絡伺服器的設置中如

h2 http/1.1一起開放 -

讓客戶端自動選擇支持的最佳協議

-

-

考慮到HTTP/3(QUIC)的時代

-

最新的瀏覽器/服務已經支持HTTP/3

-

但這通常也是“同時開放HTTP/1.1 + HTTP/2 + HTTP/3”,讓客戶端進行協商。

-

因此,現實的結論是:

“與其僵持使用HTTP/2,

不如將HTTP/2作為默認啟用,而將HTTP/1.1作為自然回退”更為理想。”

。

6. 總結整理

總結一下:

-

HTTP/1.1

-

基於文本

-

持久連接 + (理論上的)管道化

-

由於HOL阻塞問題,瀏覽器使用多個TCP連接

-

-

HTTP/2

-

二進制幀

-

在一個TCP連接中同時處理多個流的多路復用

-

HPACK標頭壓縮

-

伺服器推送在實務中幾乎可以說是死亡狀態

-

-

使用策略

-

外部網絡(面向瀏覽器):啟用HTTPS + HTTP/2,HTTP/1.1作為回退

-

內部API:原有REST可保持使用1.1,如高頻/流式/gRPC則積極利用HTTP/2

-

調試/遺留:HTTP/1.1仍然便利且有用

-

開發者應該記住的一條:

“在應用代碼中不要為版本選擇煩惱,

將HTTP/2設置在伺服器中,讓其他問題交給協議協商(ALPN)處理。”

目前沒有評論。