当我们开始使用 Django 进行开发时,会遇到许多便捷的功能(Shortcut)。像 render()、redirect() 和 get_object_or_404() 等函数是提升生产力的得力工具。

但是,当深入挖掘源代码或编写自定义中间件时,最终我们会面对一个真相。 "视图的尽头总是 HttpResponse"

这个真相,"一切最终都归结为 HttpResponse" 的领悟在使用 Django 的某个时刻会自然而然地浮现。这是从初级开发者向高级开发者转变的重要时刻。我认为这是因为我们试图撇去框架提供的便捷'Magic',理解隐藏在背后的'机械装置'。

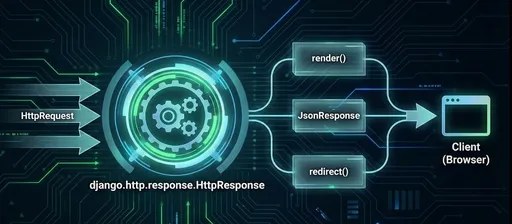

今天,我们将讨论一个我们常常忽视的,但却是 Django 请求-响应周期开始与结束的 django.http.response.HttpResponse 类的本质。

1. 所有响应的祖先,HttpResponseBase

我们编写的视图(View)函数执行复杂的业务逻辑,但从 Django 框架的角度来看,视图的职责只有一项。 "接收参数,返回 HttpResponse 对象"

即使是我们方便使用的 render() 函数,仔细查看它的内部代码,最终也只不过是将模板转换为字符串后打包到 HttpResponse 中并返回的包装器(Wrapper)。

理解这个结构至关重要。 HttpResponse 继承自所有响应类的基础类 HttpResponseBase,而我们使用的 JsonResponse、HttpResponseRedirect 等也都属于这一家族。

2. 真实的一面 - 超越快捷方式(Shortcut)

初学者时期,我们只使用 render,但是总有一天会需要直接控制 HttpResponse。

示例:render() 与 HttpResponse 的关系

下面两段代码最终将向客户端传递相同的 HTML。

# 1. 使用快捷方式(一般方法)

from django.shortcuts import render

def home(request):

return render(request, 'home.html', {'title': 'Home'})

# 2. 根本的方法(内部操作)

from django.http import HttpResponse

from django.template import loader

def home(request):

template = loader.get_template('home.html')

context = {'title': 'Home'}

# render() 最终也会生成并返回 HttpResponse。

return HttpResponse(template.render(context, request))

理解第二种方法意味着你随时准备介入框架的自动化流程,修改头部,或者控制字节流。而这种想要介入自动化的情况,正是导致你来到这里的原因。欢迎你。我相信我们可以一起了解这个 HttpResponse。

3. 为什么要理解这个类?

到这里为止,讨论更接近于“根本是 HttpResponse”。

当我们从中级开发者的角度往更深层次走时,理解这个类的原因会更具现实意义。

-

奇怪的错误的最终原因大多数是响应对象。

-

前端常常说“偶尔会出现 JSON 解析错误”,

-

浏览器网络选项卡中

Content-Type的显示异常, -

日志中可能出现编码混乱或者头部重复设置的情况。

追踪这些问题最终手中只剩下HttpResponse响应对象。

-

-

Django 的“其他面孔”也最终立于同一个祖先之上。

-

DRF 的

Response, -

用于文件下载的

FileResponse, -

用于重定向的

HttpResponseRedirect,

都只是同一家族中的变种。

一旦理解了“祖先类”,每次遇到新的响应类时

“啊,这个最终也是这个家伙的后代”,就能更快地抓住上下文。

-

-

变成一个“扩展”框架的人,而不是仅仅“使用”框架的人。

从某一时刻开始,我们就需要从“我在搜索并使用有哪些功能的人”转变为

“我在创建并将缺失的功能融入团队代码库的人”。-

创建团队通用的响应包装器,

-

在通用头中附加日志/追踪信息,

-

仅在特定条件下返回流式响应,

这些工作在理解了

HttpResponse系列类时能够更自然地进行设计。 -

实际开发中的常见问题

-

自定义中间件(Middleware)

中间件是在process_response阶段拦截视图返回的HttpResponse对象并进行修改。

无论是添加日志,还是添加安全头,最终都是处理响应对象的问题。 -

文件下载及流式传输

在下载 Excel、PDF、大型 CSV 或日志流等文件时,必须注意content_type、Content-Disposition和编码。response = HttpResponse(my_data, content_type="text/csv; charset=utf-8") response['Content-Disposition'] = 'attachment; filename="report.csv"' return response -

性能/安全相关设置

缓存、CORS、CSP 和严格传输安全(Strict-Transport-Security)等最后也只是附加在响应头字符串的一系列内容而已。

在决定这些字符串的何时、何地、如何附加时,HttpResponse不再是“自动生成的东西”,而是成为了“我有意组装的结果”。

4. 结尾:超越 Django 走向 HTTP 的处理者

从某个时点开始,我们无法再用“Django 开发者”来简单地描述自己。

模板、ORM、URL 路由已经熟练掌握,现在我们开始问这样的问题。

“在这个项目中,我 真实 处理的是什么?”

这个问题的一个答案正是本文的主题。

我们真正处理的不是 Python 代码,而是 HTTP 响应。

Django 只是一个生成该响应的巨大工厂,而

最末的传送带上所生产的产品便是 HttpResponse。

从中级 Django 开发者的角度来看,我认为这是一个小的分岔点。

-

当你不再只看

render(),

而是开始想“现在这个时刻究竟生成了什么HttpResponse?”的时候, -

看到错误时不再停留于“是模板的问题吗?”,而是深入到“最终响应头、主体、编码、状态码是正确的吗?”的时候,

-

在观察 DRF、ASGI 和其他网络框架时,

你开始先关注“这些东西最终是如何生成响应的”的时候,

从那一刻起,我们就不再是被框架牵着走的人,而是

更接近于设计如何在网络上流动数据的人。

在结束本文时,我想提出一个建议。

下次编写视图时,可以尝试这样的思考实验。

“如果没有 Django 的快捷方式,

用HttpResponse实现这段代码会是什么样子?”

一开始可能会觉得麻烦和冗长。

但是重复这个过程两三次后,

一直以来被视为理所当然的部分会开始进入你的视野。

那时 HttpResponse 不再是文档中简单的类,而是

我们日常接触却不自觉的 网络应用的真实面孔。

而了解这一面孔的开发者,无论框架如何变化,都将受到的扰动更小。

无论是超越 Django 还是站在其他技术栈上,

都不会忘记“最终总是有响应存在”的敏感性。

我相信这是我们身为中级开发者更深入的一步。

目前没有评论。