Imagine you want to send a handwritten letter to a friend. It’s practically impossible to run directly to their house to deliver it right after writing. So, we go to the post office to send the letter, and the mailman delivers it to your friend’s house.

What if there were no post office? You would have to deliver it yourself, and without a mailman, your friend would have to check daily whether their letter has arrived at the post office. This would be a very inconvenient situation.

Now, let’s apply this concept to a mail server.

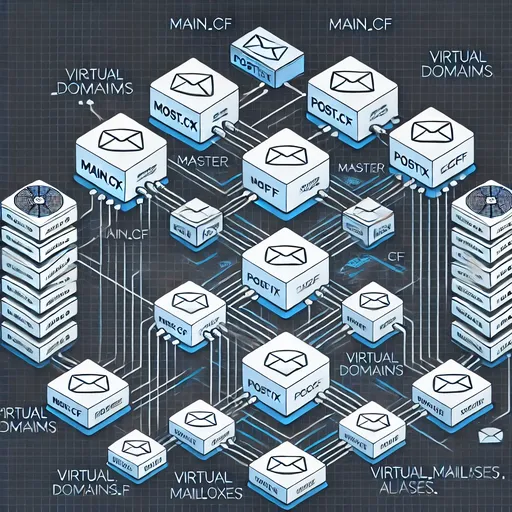

📮 Postfix: The Post Office of Mail

Postfix acts as the Mail Transfer Agent (MTA) that sends the letters.

- When a user sends an email, Postfix receives it and delivers it to the destination.

- Postfix also receives incoming letters from external sources and delivers them to the internal system.

- It uses SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to send and receive emails.

In short, it is the core system that makes sure emails travel around the world and are delivered correctly.

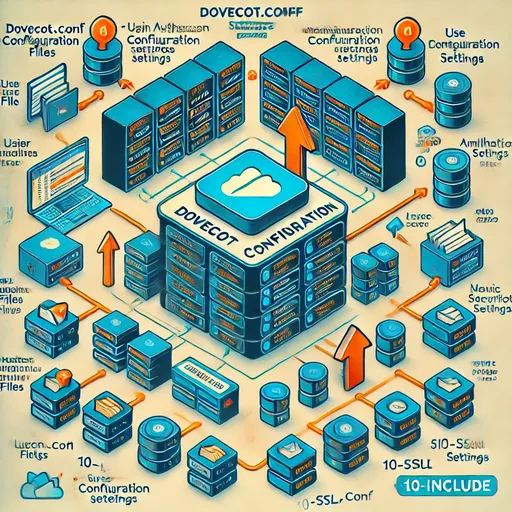

🚴 Dovecot: The Mailman Delivering the Mail

What if the letters received by the post office (Postfix) just piled up in a warehouse?

Then, people would have to come to the post office to pick up their letters, which would be quite inconvenient.

That’s where the mailman (Dovecot, Mail Delivery Agent, MDA) comes into play.

- Dovecot takes the letters that Postfix has received and delivers them to the user's email client (such as Thunderbird, Outlook, Gmail, etc.).

- It supports email protocols like POP3 and IMAP, allowing people to receive letters at home.

🛠️ Why Do We Need Both Postfix and Dovecot?

What if we only had Postfix?

👉 You could receive emails, but there would be no way for the user to check them.

What if we only had Dovecot?

👉 It could deliver letters, but there would be no letters to begin with.

In the end, having both Postfix (the post office) and Dovecot (the mailman) is essential for a perfect mail system where emails can be sent, received, and checked by users!

🎯 Goals of This Series

In this series, we will:

- 📌 Exactly understand the principles of mail servers and the roles of Postfix & Dovecot,

- 📌 Build a mail server in a Linux environment ourselves,

- 📌 Practice with database (DB)-based mail management through a virtual user system.

In other words, our goal is to learn to the level where we can operate a mail server rather than just saying, "Install it like this!"

In the next part, let’s dive deep into the basic configuration and operation principles of Postfix! 🚀

There are no comments.